この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

このような悩みを持っている大学生は多いのではないでしょうか。

書き方を教えてもらっていないのに、レポートを書けと言われた…

どう書くのが正解なのか、皆目見当がつかない…

他にも「今まで自己流でレポート書いてきた…」という人もおられるでしょう。

レポートは文章で答えるものです。数学のように答えはひとつではありません。レポートに正しい書き方なんてものが本当にあるのでしょうか。

実はあるのです。

レポートの書き方にはお作法があります。

ですが、一言でその”お作法”とやらを説明することはできません。一口にレポートと言えど、 さまざまな種類のレポートがあるからです。

例えば、文系or理系では書き方が多少異なるでしょう。担当する先生、科目、お題によっても書き方は異なります。

そこで本記事では、レポートについて右も左も分からない方のために網羅的に説明することにします。

表紙や本文のフォーマット、ワード・手書きでの書き方、タイトル・序論・本論・結論・参考文献の書き方・・・

いわゆる「型」というヤツです。

キレイな型を知らなければ、どんなスポーツも上手くなりません。

型がわかれば、自己流の人よりもはるかに”出来のよいもの”ができると思います。本記事を読んで、まずは及第点を目指していただければと思います。

レポート・論文の書き方が学べる本|おすすめ15冊をくわしく紹介する

レポート・論文の書き方が学べる本|おすすめ15冊をくわしく紹介する

目次

レポートとは

レポートの書き方を具体的に説明するまえに、話しておきたいことがあります。

それは、レポートとはいったいなんなのかということです。

「私は書き方を早く知りたいんだ。身にならない抽象的な話はやめてくれ。」

という声が聞こえてきますが、すこし落ち着いてください。

レポートがどんなものか知らずに”書き方”だけおぼえるのは、野球のルールを知らないのに素振りをするようなものです。まずはルールを知ることからです。

では、レポートとは何なのでしょうか。今まで書いてきた、作文や読書感想文のたぐいと何が違うのでしょうか。

さまざまな考え方があるでしょうが、私は大学のレポートをこのように定義しております。

誰が読んでも納得する文章であること

これはどのレポートにも通ずる大切な考え方です。そして、いままでの作文や読書感想文とは大きく違う考え方です。

詳しくはほかの記事で説明しておりますので、ここでは軽くしか触れませんが、レポートと感想文の書き方が異なるのは、「学問」に対する考え方が違うからです。

高校までの「学問」と言えば、教科書の内容を”受け身”でまなぶ側でした。しかし、大学の「学問」は研究をして理論をひろめる側です。

受けとる側と届ける側。

ここが大きな違いです。

大学では生み出した理論を、文章をつかって世の中に広めなくてはなりません。

ですから、自分の理論を読んだ人が「なぜ?」「どうして?」「それは嘘だ!」とならないように慎重に書く必要があります。だれが読んでも納得するように書く必要があります。

これからさまざまな書き方を説明していきますが、根底にはこの考え方があることを覚えておいてください。

さらに詳しく知りたい方は大学におけるレポートとはをどうぞ。

大学におけるレポートとは|誰もが納得する文章であることが重要だ

大学におけるレポートとは|誰もが納得する文章であることが重要だ

評価が上がるレポートの書き方

レポートの評価基準は、学生側には分かりずらい。

そこで、

- 評価が低いレポートの特徴

- 評価が上がるレポートの書き方

を以下で説明します。

評価が低いレポートの特徴

大学ではさまざまなレポート課題があり、それぞれで書き方が異なります。ただし、どんなレポートでも評価が低いレポートの特徴は一緒です。

それは、

いいたいことが伝わらない文章

読んで納得できない文章

です。

いいたいことを伝えるというのは文章作法において基本中の基本です。

レポートを読み解くほうのキモチを考えてみてください。

「こいつは結局なにが言いたいんだ⁉」

「意味がわからないんだけど・・・」

読む気が失せるのが容易に想像できます。

「分かりやすい文章を心がけるのは、当然のことだろ」と思われた方もいるやもしれませんが、これができていない人は案外いるものです。

そりゃあもちろん、書いている本人は自分の文章を理解できますが、読んでる側からすればチンプンカンプンということがよくあります。気をつけてください。

そして、分かりやすく書くだけではダメです。読み手を納得させる必要があります。

これは上記の「レポートとは」で述べたように、レポートの本質にあたるところです。

読んだ人が、

「本当にそんなことがいえるわけ?」

「ウソじゃないよね?」

「へ~そう思ったんだ。で?」

となってしまうのはレポートではありません。ただの意見文・感想文です。

評価が上がるレポートの書き方

レポートの評価をあげるために意識するべきことは、以下の2点です。

「客観性」のある文章であること

「論理性」のある文章であること

これだけは必ず覚えて帰ってほしい。理系であれ文系であれ、大学で学ぶことは必ずここに通じているからです。

どんなに言いまわしや構成を工夫したとしても、客観的でなくては意味がありません。論理的でなくては意味がありません。まずはここから習得してください。

他にも評価を上げるための方法として、「授業内容をふまえた内容」や「独自の視点」があればよいこともありますが、とりあえずは客観性と論理性をおさえていただきたい。

で、具体的にどうすれば客観的で論理的な文章になるのかというと、これから説明する、

- 構成

- 引用・参考文献

- 文章表現

の「型」を習得してください。「型」になぞらえて書けばよいので、文章センスなぞ必要ありません。以下で説明していきます。

そもそも客観性とはなんなのか、論理性とはなんなのか知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

レポートにおける客観性とは|文章表現を変えただけでは客観的にはならない

レポートにおける客観性とは|文章表現を変えただけでは客観的にはならない

レポートにおける論理性とは|理由や経緯をくわしく書くことでレポートは論理的になる

レポートにおける論理性とは|理由や経緯をくわしく書くことでレポートは論理的になる

レポートの種類

レポートには種類があって、大別すると4パターンです。

- 学習レポート

- 読書レポート

- 実験・実験レポート

- 授業の感想

先に述べたように書き方の根本的な考え方は変わりませんが、それぞれで書き方が多少異なります。

自分にだされた課題が、どのレポートに該当するのか確認してみてください。

「学習レポート」の書き方

学習レポートとは、決まったテーマについての文献をよんで文章をかく一般的なレポートのことです。

よくあるレポートのお題は次の3つ。

- 「レポートにまとめなさい」

- 「意見を述べよ」

- 「~について論じなさい」

これらどれも似たようなニュアンスですが、答えに求められていることが違います。以下で解説します。

このタイプのレポートでは、自分の意見は不要です。

必要なのは、各テーマの「要点」です。

レポートにまとめるのは、テーマの内容を理解するのが目的です。内容が理解できたら、自分が大事だとおもうところをいくつかピックアップして、それらを軸にまとめていきます。

以下の手順で書いてみてください。

1.要点を複数見つける

2.要点を軸に文章を再構成する

先生が大事だと言っていたところを意識して書けば、授業をしっかりと聞いているということが伝わるでしょう。

これは、自分の意見を主張すればよいです。

主張をひとつにしぼり、「なぜそう主張するのか」をしっかりと述べることで説得力のある文章にします。

【例】

~に賛成だ。(~をするべきだ。)~というデータ(意見)がある。~というメリットもある。よって、私は~と考える。

このタイプのレポートが最も難易度が高い。

お題がぼんやりとしているからです。

お題で賛成か反対かきいてくれれば、「私は賛成だ」といえばいいので楽ですが、このタイプはそれができません。

どのように結論づければよいかわからない、それがこのタイプのレポートを難しくしている原因です。

この場合大切なのは、自分で「問い」をつくり、自分で「結論」にもっていくことです。

文章のイメージは「〇〇は△△である」ということを、自分で証明していくイメージです。何を証明するかは自分で考えなくてはいけません。

【例】

〇〇は△△なのか。~について〇〇という意見(データ)がある。反対に△△という意見(データ)もある。~という理由で~は~である。

「読書レポート(ブックレポート)」の書き方

指定された本の要約や意見を書くレポート。

読書レポートでは、「何を求められているか」に注意する必要があります。

- 意見

→根拠をもとに「賛成反対」「良し悪し」を客観的に判断 - 感想

→主観的に「自分の思ったこと」を述べる - 批評

→価値のあるところを紹介する

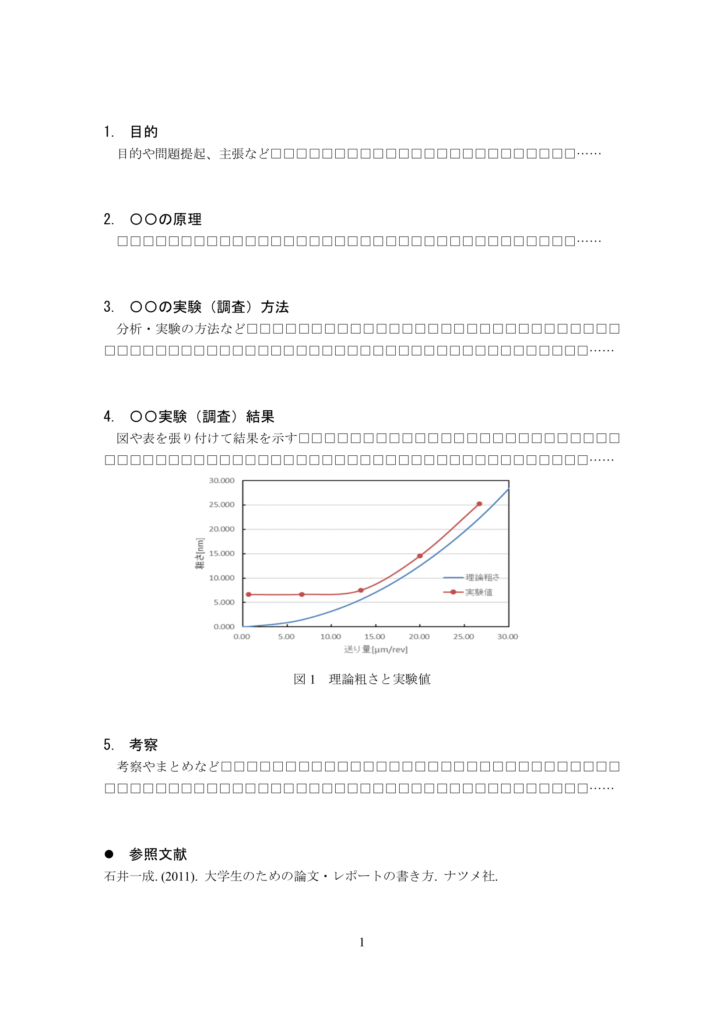

「実験・実習レポート」の書き方

文系だと実習や調査(アンケート・インタビュー)、理系だと実習や実験をおこなって分かったことを報告するレポート。

この手のレポートでは、最後のほうに「結論」と「考察」と「感想」を書くことが多いでしょう。これらの区別、きちんとついているでしょうか。

以下にまとめておきます。

結果

検証や実験をした結果を書くところ。注意すべきは事実のみを書くというところ。自分の意見は書かない。

考察

結果から何がいえるかを書くところ。

感想

実験・実習をとおしての感想。思ったとおりに書けばよい。

結果・考察・感想とあるなかでも、考察の書き方は迷う人も多いのではないでしょうか。

書き方の例をあげます。

結果から言えること

「この結果から、このようなことが示唆される」

結果の比較

「仮説ではこうだが、実際の結果はこうなった。ここがこうだったので、仮説と違う結果がでたと考えられる」

「他の条件のデータだとこうなっている。比較するとこんな因果関係があるのではないか」

その結果になった理由

「ここがこうだったので、このような結果がでたと考えられる」

解決策

「こうすれば上手くいったのではないか」

「授業の感想(リアクションペーパー)」の書き方

講義の感想や、講義で触れたことを批評するレポート。

出席点もしくは小レポートとして課題がだされるパターンが多い。

詳しい書き方については以下の記事で解説します。

リアクションペーパーの書き方|評価される講義の感想を例を用いて解説

リアクションペーパーの書き方|評価される講義の感想を例を用いて解説

レポートの構成

レポートを作成するときに大切なことは、事前に構成をねっておくことです。

文章を書きだすまえに構成を練るだけで、文章がスラスラ書けます。読みやすい文章が書けます。構成を考えるとよいことしかありませんので、めんどくさがらずにやってみてください。

レポートの構成を練るときの正しい順序は以下の通りです。

1.「テーマ」を決める

2.「情報収集」をする

3.自分の「主張」を決める

4.章(段落)で書くことを「箇条書き」する

5.文章を書いていく

レポートに必要な要素は以下のとおりです。

- タイトル

- 序論

- 本論

- 結論

- 参考文献

それぞれの書き方について、これから解説していきます。

タイトルの書き方

評価されるタイトルの付け方は、

- 具体的に書けるか

→お題のキーワードを「狭く深く」設定 - 議論する価値があるか

→「意義のある問い」をタイトルにする

この2つ。

キーワードは狭く深く設定したほうが書きやすい。

広いテーマを設定してしまった場合、内容が薄くなってしまう。そして表面的な考察ばかりに。逆に、狭いテーマの考察は当然深いものになります。

また、キーワードが広いと自分の主張したいことがたくさん増えて、「何を言いたいのか」が曖昧になってしまう。何度も言うように、レポートを通して自分が「主張したいこと」が伝わるものにしましょう。

テーマの範囲が広すぎる

(例)地球温暖化問題についてどう考えるか

テーマが抽象的すぎる

(例)人間はどうあるべきか

反論の余地がない

(例)絶滅危惧種を守るべきか

1.指定された「トピック」

(例)環境問題について

2.「キーワード」を絞る

(例)外来種、森林破壊、海洋汚染

3.意義のある「テーマ」を設定

(例)海洋汚染の有効な解決策はあるのか

意義あるテーマを見つける方法として、

「~とは?」

「~の仕組みは?」

「〇〇と△△の関係性は?」

「~の解決策は?」

「~の賛否が分かれる点は?」

このような視点でキーワードを見てみることが重要。

序論(書き出し)の書き方

レポートの書き出しでは、「どんなことを問題として取り上げるのか」を具体的に説明する必要があります。

- テーマは何か

- 問題点

- 考察する理由・目的・意義

を書くようにしましょう。

序論は全体の5~10%ぐらいの文量を目安に書くのがベターです。

【序論】

日本人はラーメンがとても好きな民族である。

→テーマしかし、ラーメンの具材には、貴重な食材や高価な食材が入っているわけではなく、高級な食べ物というわけではない。

→疑問の提起それにもかかわらず、次々と新しい味のラーメンが開発され、新しい店がオープンし、人気の店になると客が行列する。それは一体なぜなのだろうか。

→問いかけそこで、日本人がラーメンを好きな理由について述べていく。

出典:青い空の雲

→レポートしたい事

本論の書き方

本論では、主張したいことの「根拠」となることを述べます。

- データ

- 事実・具体例

- 他者の考え

- 自分の考え

などを書いて、主張したいことをサポートするイメージです。文字数を稼ぎたい場合は、この根拠となる部分を増やせばいい。

本論は全体の80%ぐらいの文量を目安に書くのがベターです。

【本論】

1.戦後の食文化の変化

戦後の日本は食の欧米化が進み、肉などの動物系の食材を多く食べるようになった。肉には脂がのっているため、日本人は動物の脂を好むようになったのである。2.日本人の麺食文化

日本の食文化は古来より様々であることも大きな理由である。小麦粉を原料にした麺だけでも、そうめん、うどん、きしめんと太さや形状が様々な面がある。更にはつゆにつけて食べたり、温かいスープに入れて食べたり、生醤油をかけて食べたりと食べ方も様々である。日本人は元々とてもラーメンが好きな民族なのである。3.炭水化物と脂を好む食文化

出典:青い空の雲

日本人は炭水化物と脂の組み合わせをとても好む味覚を持っていることも理由の一つである。例えば寿司はシャリという炭水化物の上に脂ののった魚の切り身をのせた典型的な日本人好みの食べ物である。その他、カツ丼や天丼などの丼もの、ハンバーガーのような食べ物も全て炭水化物と脂を組み合わせた食べ物なのである。

→理由の箇条書き

これはあくまで、分かりやすく書いた例です。より説得力のある文章を書くには、

- 「統計データ」や「文献」を引用

- 「反対」の意見やデータも書く

これらを本文に盛り込みましょう。

結論(まとめ)の書き方

結論はレポートの締めです。

- 本文のまとめ

- 主張したいこと

- 今後の課題

を書いていきます。

結論は全体の10%ぐらいの文量も目安にするのがベターです。

【結論】

ラーメンはジャンクフードの代表格として見られがちであるが、それでもその人気は全く衰えることはなく、今日も人気店には長い行列ができている。ラーメンがそこまで、日本人を引き付ける理由は、日本人が好む食の条件を全て満たしているからなのである。

→本論のまとめつまりラーメンは日本人が好きになるのが必然の日本人の国民食なのである。

出典:青い空の雲

→言いたい事

参考文献(出典)の書き方

参考文献の書き方をおしえる前に、伝えておきたいことがあります。それは、

参考文献の書式は専攻分野によって違う

ということです。

たとえば『芥川龍之介全集 第10巻 書簡』を参考文献として示すとき、以下のように複数の書き方ができます。

芥川龍之介(1978)『芥川龍之介全集 第10巻 書簡』岩波書店

芥川龍之介『芥川龍之介全集 第10巻 書簡』、岩波書店、1978年

参考文献のスタイル(書式)は、学会によって規定されていて、分野によって流派があります。流派によって書式がバラバラなので、どれに従えばよいか困惑すると思い、先に伝えました。

教員からの指定がない場合、どんな書式でもよいです。(※ただし、ひとつのレポートの中ではひとつの書式で統一すること)

以下で紹介する書き方をマネして書いておけば、とりあえず問題ありません。

著者名(出版年)『書名』出版社名

芥川龍之介(1978)『芥川龍之介全集 第10巻 書簡』岩波書店

著者名(出版年)「記事・論文のタイトル」『雑誌名』巻数(号数) 、はじめページ-終わりのページ

服部四郎(1976)「上代日本語の母音体系と母音調和」『言語』 5(6)、2-14.

著者もしくは発行者名「文書名」URL (アクセスした日付)

就活カウンセラー協会「就活とは」https://www.shukatsu-csl.jp/about_shukatsu (閲覧日:2021年6月28日)

著者名1・著者名2・著者名3

川尻達也・佐藤進・鈴木貴士・山口真史 (2015)「大学生の運動習慣がメンタルヘルスに与える影響」『KTT Progress』22, 33-40

さらにくわしくしりたい方は参考文献の書き方の記事をどうぞ。

参考文献の書き方|レポートでの書き方を例をもちいて解説する

参考文献の書き方|レポートでの書き方を例をもちいて解説する

レポートで基本となる文章表現

文章表現が違うだけで、レポートのイメージは変わります。

ポイントはこの二点です。

- パラグラフの書き出しは「いいたいこと」を書く

- 文末表現は「だ・である調」にする

- 一文を短くする

それぞれ解説していきます。

パラグラフの書き出しは「言いたいこと」を書く

読みやすい文章を書くために、「PREP法」を使ってレポートを書くと構造的に分かりやすくなります。

PREP法とは、英語の頭文字をとったもので、

- Point:要点(結論)

- Reason:理由

- Example:具体例・データ

- Point:要点(結論)

この順序で文章を書いていく方法です。パラグラフ(段落)のはじめと後を「要点」でサンドイッチすることで、

「長々と書いているけど、こいつは結局何が言いたいんだ??」

となることを防ぐことができ、読みやすい文章にすることができます。

特に、大学の「論述式テスト」ではPREP法を使うことをおすすめします。詳しくは高得点をとるためのテスト勉強方法をどうぞ。

分かりやすい文章を書くポイント

読みやすい文章を書くには、

- 文末は「~だ」「である」調にする

- 一文を短くする

- 「二重否定」は避ける

この3つを特に気を付けなくてはいけません。以下で詳しく解説します。

レポートの文末で「です」「ます」調を使うのはNG。

レポートでは「である」調を使うのが一般的です。ただ、文末が「~である。~である。~である。」のように、同じ表現が続くと”小学生みたいな文章”に仕上がってしまう。

「~に違いない」

「~といえる」

「~べきではない」

このような文末表現を使って、同じ文末表現が続かないように工夫しましょう。

「1つの文章に主語は1つ」を目安にしてください。

1つの文章に「~は」「~が」などの主語が複数入っている場合、文を分割したほうが読みやすくなります。

悪い例

「一文を短くすると主語と述語が読み手に分かりやすくなることで、評価が上がるので、読みやすい文章を書くには、一文を短くするべきだ」

良い例

「読みやすい文章を書くには、一文を短くするべきだ。一文を短くすることで、主語と述語が読み手に分かりやすくなる。したがって、一文を短くすると評価が上がるのだ。」

悪い例:「~ではないとは言えない」

↓

良い例:「~と言える」

客観性のある文章を書くポイント

何度も言いますが、レポートは「客観性」がないと意味がありません。

客観性を高めるためには、

- データ(文献)の引用

- 客観的な文章表現

この2点が必要です。そこで、客観性を高める文章を書くコツを紹介します。

自分の意見は「言い切る」のが基本です。

ただ、根拠がきちんとあるのが前提条件です。きちんと自分の主張ができるように、根拠をたくさん用意しておきましょう。

悪い例

「~と思う」

「~と感じる」

「~かもしれない」

良い例

「~と考える」

「~と判断できる」

「~するべきだ」

※絶対に使ってはいけないというわけではありません。どうしても言い切れない場合は、使っても構いません。

話し言葉は、レポートでは厳禁です。

レポートで使ってしまいがちな話し言葉を以下で挙げておきます。

| 話し言葉 | 書き言葉 |

|---|---|

| とても | 非常に |

| 全然 | 全く |

| 一番 | 最も |

| 絶対に | 必ず |

| だんだん | 次第に |

| いつも | 常に |

レポートに抽象的な表現はいらない。

なぜなら、読んでも意味がないからです。こんな無駄な文章は、「とにかく何かしら文章を書かないと」という人が書いてしまいがち。もしも、文字数を稼ぎたいのなら、

「根拠を増やす」

これ一択です。

悪い例

「いつか実現できる日が来るかもしれない」

「何かしらの対処をするべきだ」

個人的な内容を書いていいのは感想文だけ。

- 経験談

- 自分の感情

こんな内容の文章はレポートにはふさわしくありません。

一人称(私は~)は、できるだけ使わないほうが無難です。ただ、どうしても使わないといけないときは、「自分は~」ではなく「私は~」を使うのが一般的です。

悪い例

「私の経験では~」

「~嬉しかった記憶がある」

「私の知る限りでは~」

「そこで思いついたのだが~」

詳しくは他の記事で解説します。

レポートで使える表現|言葉を言い換えてレポートらしい表現に仕上げる

レポートで使える表現|言葉を言い換えてレポートらしい表現に仕上げる

文章作法の基本のキ|読みやすい文章を書くための極意を伝授する

文章作法の基本のキ|読みやすい文章を書くための極意を伝授する

レポートの文末表現|「ですます」口調や「思う」を語尾で使わない

レポートの文末表現|「ですます」口調や「思う」を語尾で使わない

レポートの形式:レイアウトと書式

レイアウトの汚いレポートを見ると、不真面目な印象がついてしまう。

実際に文章を書く前に、レポートの体裁を整えることを意識するべきです。

- レポートの形式

- 表紙と本文の「レイアウト」

- 「ワード」と「手書き」の書き方

- 「引用」の方法

を以下で紹介します。

レポートの形式

【レポート用紙】

用紙サイズはA4

【ホチキス】

複数枚になったレポートは、ホチキスで「左上」をとめる

レポートの「表紙」の書き方

レポートには表紙をつけます。

レポートの表紙には決まったフォーマットはありませんが、必要な項目は、

- レポートのタイトル

- 講義名

- 担当教員名

- 提出日

- 学部学科

- 学籍番号

- 氏名

これらを記載することが多いです。

表紙がないレポートの作成方法やページ番号については、レポート表紙の書き方をどうぞ。

レポート表紙の書き方|表紙なし・手書き・ワードでの作成方向を解説する

レポート表紙の書き方|表紙なし・手書き・ワードでの作成方向を解説する

【字体】

→ゴシック体もしくは明朝体

【フォントサイズ】

→2行以内におさまる程度

レポートの「本文」の書き方

本文のレイアウトは、

- 文字数が多い場合は「見出し」をつける(3000文字以上が目安)

- 「段落」をつかって読みやすく

- 複数枚ある場合は「ページ番号」をつける

- 図の見出しは「下」に、表の見出しは「上」に

これが基本。

「ワード」を使ったレポートの書き方

大学のレポートは、Wordで書くことがほとんど。

- フォント

- 文字サイズ

- 余白

などは初期設定のままで大丈夫です。教授から指定があった場合のみ書式をかえれば問題はありません。

もしも、ワードを使ったことがなくて「設定方法が全く分からない…」という人は、ワードの書式設定をどうぞ。

【字体】

→ゴシック体

【文字の大きさ】

→12pt(大見出し)

→11pt(小見出し)

【字体】

→明朝体

【文字の大きさ】

→10.5pt

横書きのレポートでは、算用数字を使うのが一般的。

1ケタの場合

→全角

2ケタ以上の場合

→半角

「手書き」レポートの書き方

手書きで書く場合も、パソコンで書く場合と同じようなレイアウトで良い。

【筆記用具】

シャーペンでもボールペンでも可

【レポート用紙】

市販の手書き用レポート用紙

【表紙で使う用紙】

手書き用レポート用紙書いてOK。詳しくはレポート表紙の書き方をどうぞ。

レポートの「引用」の書き方

レポートで引用をするときのルールは、

- 引用した部分を「」で囲む

- そのままの文章を引用する

- 参考文献に出典を書く

この3つ。レポートに出典を明記しないと、盗用・剽窃(コピペ扱い)となってしまいます。

【引用の例】

小林(2010)は、「レポート作成法は社会に出てからも役に立つものである」と述べている。

【引用】

→もとの著作物から「そのまま」使うこと

【参考】

→もとの著作物の内容を「要約して」使うこと

【出典】

→引用または参考にした「著作物そのもの」のこと

引用したり、参考にした文献があったら、参考文献(出典)をレポートの最後に記載します。

レポートの書き方を学べるおすすめの本

冒頭にも述べましたが、まずは「型」を知ることが大事です。

型がわかれば、自己流の人よりもはるかに”出来のよいもの”ができます。

以下、おすすめの本を紹介します。どれも実際に大学で論文を執筆している先生がかいている本です。これらを読んで「型」をしっかり身につけてください。

人気No.1の本です。

この本は、多くの例を使って教えてくれるのが良いところ。

ザ・教科書のような本は、「こうせよ、ああせよ」と理論ばかりで眠くなりますが、この本は違います。面白い語り口で飽きさせないし、例があるので分かりやすいです。

そして、他の本と違って、実際に文章を組み立てれるようになるのがいいところ。ダントツでおすすめの本です。

この本は名著の中の名著。キングオブキングです。

1981年から今まで、長きにわたり売れ続けている本です。

何がすごいのかというと、この本は論文の書き方をひろめた本です。論文の書き方を教えている本は数々ありますが、どの本に書いてあることも、おおもとをたどればこの本にたどり着く。そういっても過言ではありません。

ただ、理系の方は実験レポート以外に、文章を書くことはほとんどないかもしれません。「使う機会がなければ読む必要ないや」と思う人もいることでしょう。

しかし、私はこう思います。

だからこそ読むべきなんだと。文章を書く機会がないからこそ、読んでほしい。

ただ、この本で「書き方」を学べと言っているのではありません。文章を書くための「考え方」を学んでほしい。

卒業論文の執筆の際はもちろん、社会人になっても大いに使える考え方です。

これはすこし視点を変えた本です。

書き方というよりも、教授がどういうところを見て採点しているのか、というのが分かる本です。あるていど書き方が分かっているのなら、こういう本を読んでみるのもよいでしょう。

その他「レポートの書き方が学べる本」について詳しく知りたい人は、こちらをどうぞ。

レポート・論文の書き方が学べる本|おすすめ15冊をくわしく紹介する

レポート・論文の書き方が学べる本|おすすめ15冊をくわしく紹介する

大学文章論

大学文章論